FP不動産建物管理(本店:大阪市東住吉区 東京サテライト:東京都中央区日本橋室町)は、併設する家族信託・相続FP・不動産専門室で、不動産コンサルティング「空き家対策(リノベーション・コンバージョン(用途変更))」「相続対策(不動産相続・家族信託)」で相談を受付し、不動産系専門資格【公認 不動産コンサルティングマスター 不動産エバリュエーション専門士 相続対策専門士、上級相続診断士、家族信託専門士、家族信託コーディネーター】を代表自ら所持し、ワンストップ対応で各士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士等)と連携し、数多く諸問題解決実績がある不動産業者です。

不動産コンサルティング

大阪市東住吉区に本店を構えるFP不動産建物管理は、不動産コンサルティングを通じて"不動産活用・空き家対策・土地活用・相続対策・家族信託の導入"まで資産管理や承継に関する"複雑な次世代問題や終活の諸問題の解決"を併設の「家族信託・相続FP・不動産専門室」で随時相談を受付し、その業務を実施させていただいております。

そして、FP不動産建物管理は、代表自ら下記不動産系専門資格を同時取得した全国を見渡しても稀な不動産業者であり、不動産評価、資産管理、ファイナンシャルプランニング等から、難易度の高い空き家・相続対策・土地活用・家族信託の構築等の相続関連業務、遺産分割協議、遺言、成年後見制度、任意後見制度において代表自らがワンストップで相談受付し、その対応(専門性を有る業務は弁護士・税理士・不動産鑑定士・司法書士・土地家屋調査士等と連携)する不動産コンサルティングサービスを提供できることにより、クライアントにとって非常に魅力的なサポート体制を実現し、専門知識と実務能力を証明する安心をお届け、多種多様なご要望に応じた業務を多角的な視点で実施し、難易度の高い諸問題を解決しております。

1. 不動産の総合的なコンサルティング

「公認 不動産コンサルティングマスター」は、不動産に関する幅広い知識と実務経験を持ち、依頼者の資産内容を丁寧に聞き取り、分析し、最適な提案を行うことができます。

2. 不動産の評価と有効活用

「不動産エバリュエーション専門士」は、対象不動産の価値を見極め、相談者が理解し判断するための適切な助言ができ、資産の有効活用や投資判断を支援します。

3. 相続対策の専門的支援

「相続対策専門士」「上級相続診断士」は、相続資産に不動産が含まれるケースにおいて、法令や税制を考慮した事前整理を行い、円滑な資産承継の提案を行います。

4. 家族信託の導入と運用支援

「家族信託専門士」は家族信託の専門家として、信託組成のご提案をしております。

「家族信託コーディネーター」は、家族信託を検討する方と専門家を結びつけ、財産管理の一手法としての家族信託の導入をサポートします。

5.ファイナンシャルプランナー

「2級FP技能士」は、個人や企業のライフプラン、資産運用、保険、税務、リスク管理など、クライアントの総合的な財務設計と資産形成、リスク管理に対し、実践的なアドバイスを提供します。

それらの専門分野の知識が統合されることで、個々のニーズに合わせた最適なソリューションの提案が可能となり、【資格力】(諸問題を解決する土台となる専門知識)【分析力】真の諸問題を探り出し、解決へ導く道筋を組み立てる)【交渉力】(諸問題を諸問題を解決する為に多方面に協力を求め、依頼者の諸問題を解決する)を活かした不動産流通を精通するだけでは解決出来ない「空き家対策(リノベーション・コンバージョン(用途変更))、相続対策(不動産相続・家族信託)」分野の相談を受け付け、地域社会に貢献しております。

特に空き家・空き地・長屋・狭小地、旧耐震アパートの再生問題を抱えている大阪市東住吉区・阿倍野区・平野区はもとより近畿圏・中京圏・関東圏に於いてでも、高齢化による相続・家族信託を活用した次世代継承の提案を、FP不動産建物管理では併設する【家族信託・相続FP・不動産専門室】を通じて実施しております。

【過去に取組んだコンサルティングの一例】

〇相続登記未実施による遺産分割協議書取り纏めの助言(大阪市大正区)

〇依頼者へ届いた固定資産税・都市計画税の該当地の処分方法の助言並びに売却(兵庫県神崎郡市川町)

〇建物未登記に対して将来に起こりえる諸問題を説明し、ご子息様が不在による遺言サポートによる継承者の指定を実施(大阪市大正区)

〇空き家処分に際して、遺産分割協議書取り纏めの助言、現地調査、売却(堺市西区)

〇稼働率が低下した住宅メーカー建築の収益マンションのリノベーション、耐震助言(大阪市東住吉区)

〇共用部配管から水漏れによる室内損傷に関して、分譲マンション管理会社へ金額調整助言(大阪市大正区)

他多数ございます。

その他に、下記の件の不動産コンサルティングの相談を承りして実施させていただきます。

【土地有効活用、建物再生(リノベーション・コンバージョン)】

〇市街化区域の農地転用、市街化調整区域の遊休土地活用方法、換地処分、退職後の安定収入確保、赤字同族会社の事務所・工場敷地の有効活用

〇現業廃業後の安定収入確保のための土地の有効活用

〇賃貸マンション、アパートの建替え、収益減の商業ビルに関して、事業収益向上のリノベーション・コンバージョンの提案

〇建物完成後の諸問題対応策(管理業務)の立案・助言

【相続対策】

〇相続土地に関して、用途地域を考慮した有効利用活用の提案

〇将来の相続税軽減をする為の土地分筆、土地資産の組み換え

〇将来の相続税納付の為の保険有効活用、共有物の権利取り纏め、土地売却

【貸家・貸地整理、権利調整】

〇底地権者に対して借地権と交換交渉

〇借地権者が底地買取後、隣接地所有者に対して売却依頼を実施

〇低額賃料・容積率に余裕のある貸家・貸地を整理して有効活用を図る

〇賃貸住宅建設に伴う、建設業者と土地所有者間の権利調整

〇複数借地権者による借地上の建物の建替え

〇協力士業(弁護士等)実施による複数権利者(借地人・借家人等)の退去方法の助言

〇共有通路、囲繞地の権利関係整理

〇競売物件参加代行、権利調査、助言

〇企業所有不動産(社員寮、店舗、社宅、工場)等の解体支援、跡地の有効活用方法の助言

【助言、事業支援、運営協力】

〇エリアマーケティング実施による所有地活用・処分決定の道筋

〇不動産賃貸事業(募集、客付、管理、退去)

〇空室対策(リノベーション、コンバージョン)

〇貸地契約方法(定期借地期間)

初回個別相談を実施する際、下記のお約束ごとを述べさせていただきます。

〇ご依頼者様にとって現在何が問題なのかわかります。

〇その問題に対して、何が具体的な問題なのかがわかります。

〇そして、その具体的な問題に対して、"真の困りごと"がよくわかります。

〇最後には、"真の困りごと"が何であるか解り、"真の困りごと"に関して、誰にどのような相談をすればよいかがわかります。

家族信託・相続FP・不動産専門室

FP不動産建物管理は家族信託・相続FP・不動産専門室を主宰し、不動産コンサルティング(家族信託・不動産相続・空き家)を通じて、相続税を納税する必要が無い場合でも、家族間のお話し合いによる遺産分割協議や家族信託を推奨し、空き家対策(リノベーション(元の空間を増築、改築等大幅な再生し、新たな資産価値を付け加え)・コンバージョン(用途変更))にも対応し、"次世代継承・資産凍結阻止・業績向上・多種多様な諸問題解決"を実現します。

そして、不動産コンサルティング内の専門知識(地盤・擁壁・構造体・越境・共有・相続・家族信託・事業承継等)や用途変更に必要な消防法を駆使し、各士業様と連携を図りながらその解決提案を行い、実行することに日々奔走し、実績成果を上げており、依頼者様様から大変喜ばれております。

貴社・オーナー様に対しては、資産管理契約・顧問契約・コンサルティング契約・業務提携(営業同行・営業代行)を通じて「課題提示、企画立案、事業実行」を実施して参ります。又、不動産コンサルティングにおいて、「ZOOM面談」「訪問面談」を随時受け付けております。

空き家対策(リノベーション・コンバージョン(用途変更))

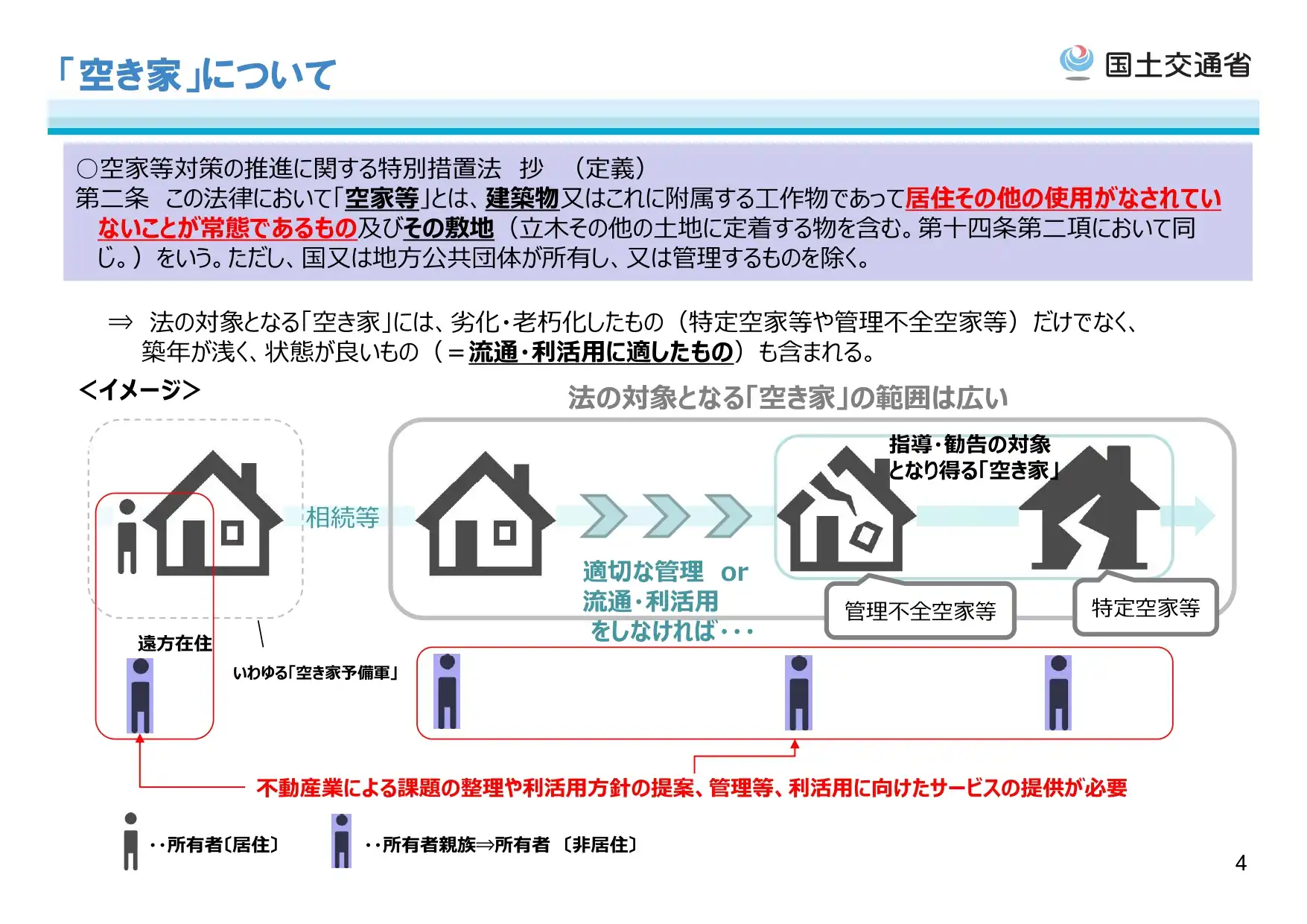

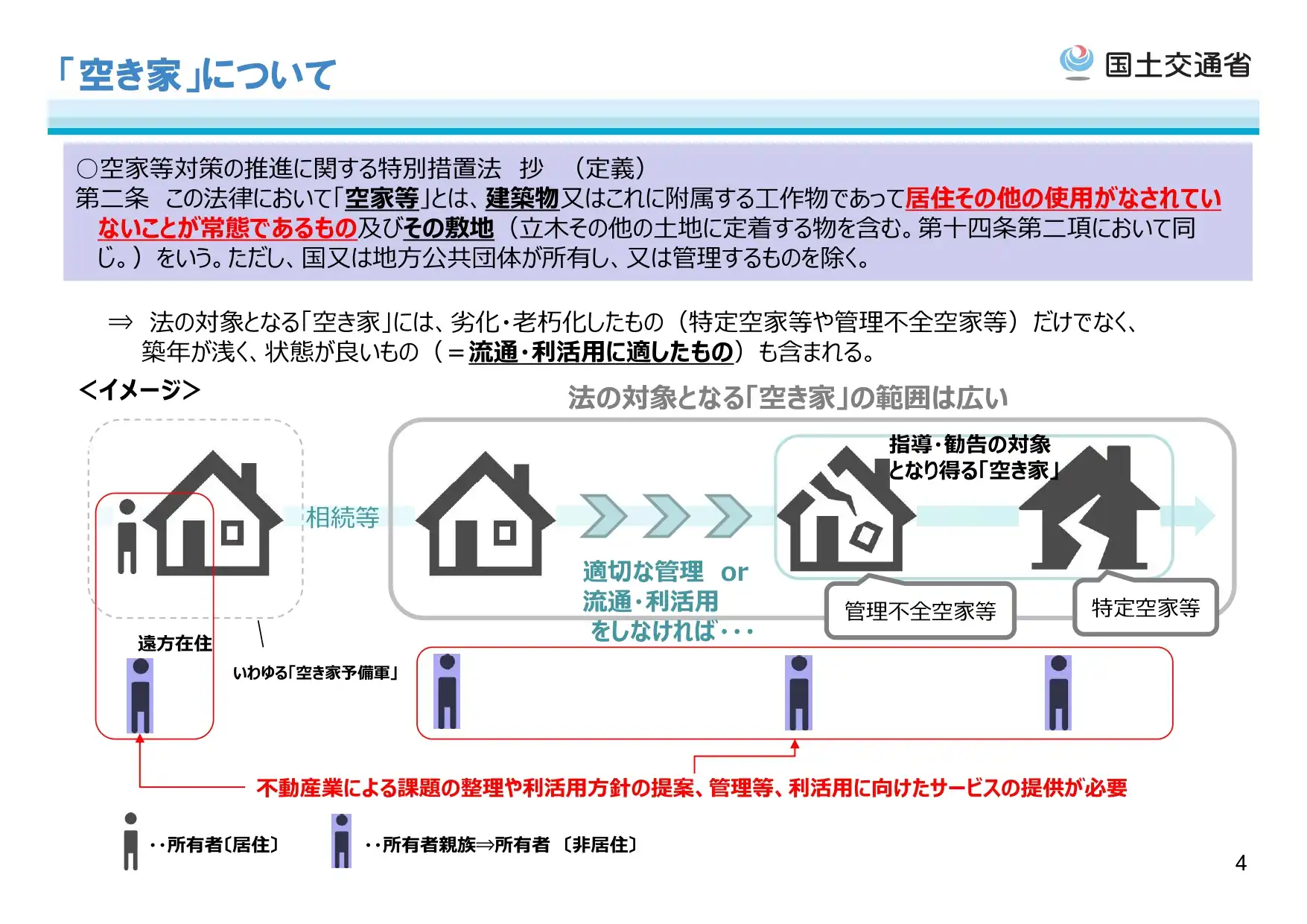

2024年 8月6日、国土交通省から各都道府県及び各市区町村の空き家対策部局に対し、(公認)不動産コンサルティングマスターは不動産コンサルティング業務を実施するための専門知識と技能を有した者であり、社会問題となっている空き家問題解決のためのノウハウの提供が期待できること、等を告知すると共に、各市区町村のウェブページ等に掲載する等して積極的に周知・紹介するよう呼び掛けました。

公認 不動産コンサルティングマスター 不動産エバリュエーション専門士 相続対策専門士である"不動産専門家"FP不動産建物管理は【空き家対策(リノベーション・コンバージョン)】を重要な課題として取り組んでおります。

現在「所有者不明土地」「空き家」問題が大きくクローズアップされており、行き届いた不動産資産の管理が出来ないまま、犯罪の可能性も高くなり、近隣苦情が続く状況であります。

この原因には、家族親族間の気薄な関係の中、「親戚会議」を行ないまま相続対策を蔑ろにして"面倒くさい""登記に費用が必要である"ということで、先祖代々の不動産資産の管理が行き届かなくなり、最終は"次世代飛ばし"でご子息様が大変な負担を強いて、最終的に分かり"見て見ぬふり""ほったらかしにしてもいいや"という感情になる為に起こります。その結果、相続問題未解決が頻発に発生し、後世に資産有効活用を構築出来ない状況を作り上げてしまっております。

この原因には、家族親族間の気薄な関係の中、「親戚会議」を行ないまま相続対策を蔑ろにして"面倒くさい""登記に費用が必要である"ということで、先祖代々の不動産資産の管理が行き届かなくなり、最終は"次世代飛ばし"でご子息様が大変な負担を強いて、最終的に分かり"見て見ぬふり""ほったらかしにしてもいいや"という感情になる為に起こります。その結果、相続問題未解決が頻発に発生し、後世に資産有効活用を構築出来ない状況を作り上げてしまっております。

後、空き家問題(空き家対策(リノベーション(元の空間を増築、改築等大幅な再生し、新たな資産価値を付け加え)・コンバージョン(用途変更)))をするには、自信満々に誤った説明をする短絡的な思考の不動産業者や不動産流通(売買・賃貸)専門業者では解決出来ません。

何故なら、"不動産流通(売買・賃貸)取引のみだけでは空き家問題は解決できないから"です。

空き家問題を解決するには、不動産コンサルティング内の専門知識(地盤・擁壁・構造体・越境・共有・相続等)を駆使して、建物状況並びに相続関係の把握をする能力が必要です。

その為には、各士業様と連携を図るコーディネート力が大切となります。

そのコーディネート力によってご依頼者様へ解決提案を行い、隈なく実行することが最も大切であります。

尚、FP不動産建物管理では、不動産専門家の証である"公認 不動産コンサルティングマスター 不動産エバリュエーション専門士 相続対策専門士"等を所有し、【資格力(諸問題を解決する土台となる専門知識)・分析力(真の諸問題を探り出し、解決へ導く道筋を組み立てる)・交渉力(諸問題を解決する為に多方面に協力を求め、依頼者の諸問題を解決する)】を活かした不動産コンサルティング業者として納得のいく空き家有効活用を各皆様へご提案をさせていただきます。

不動産流通(売買・賃貸)しか提案が出来ない(知らない)地域・地元密着不動産業者や不動産流通(売買・賃貸)専門業者は、土地建物のエバリュエーション(=価値)把握能力が乏しい為、依頼者様の問題を即時解決が出来ず、ただ単に安易で適当な処分提案(ただ単に売りたいだけ)をして参ります。

"不動産専門家の証"公認 不動産コンサルティングマスター 不動産エバリュエーション専門士 相続対策専門士登録者であるFP不動産建物管理の代表は、空き家有効活用の魅力をご提案し、そして難易度の高いリノベーション(元の空間を増築、改築等大幅な再生し、新たな資産価値を付け加え)・コンバージョン(用途変更)も提案し「少しでも安価で、生活利便性の高いところで、設備が整った住居に住みたい」等ご検討者様のニーズと合致することが可能となります。

新築住宅等に携わった経験が豊富なFP不動産建物管理が本気になり、空き家問題に取組むことを宣言し、「家族信託・相続FP・不動産専門室」を開設しました。

空き家対策として、先ず簡易的な「現地巡回(目視)」「ポスト整理」等の管理業務から実施し、大切な資産に異常があれば直ちに是正提案をし、その後、代表自ら世間話・物件調査・コンサルティングを通じて少しずつお話を重ね、周辺エリアを調査し、不動産コンサルティングを活用した「事前収支計画」を立案し、差別化を図れるリノベーション(元の空間を増築、改築等大幅な再生し、新たな資産価値を付け加え)・コンバージョン(用途変更)のご提案し、「空き家改善」そして入居率100%(満室達成)が実現できる「最善な解決方法」をご提案させていただきます。

空き家問題

空き家問題は、日本全国で深刻化している社会問題のひとつです。以下に概要と背景、影響、そして対策について整理します。

☆空き家問題とは・・空き家問題とは、未使用の住宅や建物(空き家)が増加し、地域社会や不動産市場、都市計画、治安、景観などに悪影響を及ぼす。

☆空き家がもたらす影響・・景観の悪化、倒壊・火災等のリスク、犯罪の温床(不法侵入・不審火など)、地域価値の低下、行政コストの増加(管理・撤去等)

その背景と原因

〇少子高齢化・人口減少→ 子どもが地元に戻らず、実家が空き家になるケースが多発。

〇相続問題→ 不動産の相続登記が放置され、所有者不明の空き家が増加。

〇住宅供給の過多→ 新築志向と都市部への人口集中により、地方・郊外の住宅が空き家に。

〇維持管理コストの問題→ 管理や修繕にコストがかかるため放置される。

現行の主な対策

1. 空家等対策の推進に関する特別措置法(2015年施行)

「特定空家等」に指定されると、自治体が指導・勧告・命令・強制執行できる。

固定資産税の住宅用地特例の除外(実質的な増税)により、所有者に対策を促す。

2. 自治体の空き家バンク制度

空き家の売買・賃貸をマッチングする仕組み。

3. 相続登記の義務化(2024年4月施行)

相続登記を3年以内に義務付け、違反には過料が科される。

所有者不明土地の解消にも寄与。

4. 各種補助金制度

解体費用、リフォーム費用、空き家活用(シェアオフィス、移住者向け住宅など)への補助。

解決へのアプローチ

〇相続対策の早期実施(遺言、家族信託など)

〇空き家の利活用プランの設計(賃貸、民泊、リノベーション等)

〇地域のNPOや民間企業との連携

〇地域包括型のまちづくり計画

空き家活用の具体例(リノベ民泊、シェアハウス、サテライトオフィス等)

・・空き家は「負動産」として放置されがちですが、アイデアと少しの投資で「地域資源」に生まれ変わります。

① リノベーション民泊・宿泊施設

概要:古民家や空き家をリノベして、国内外の観光客向けに短期宿泊施設として運営。

メリット:地域経済の活性化、空き家の雰囲気を活かした「和モダン」な魅力、自治体によっては民泊支援制度あり

注意点:「住宅宿泊事業法」や旅館業法への適合、地域住民との関係性の構築(騒音・ゴミ問題など)

事例:京都市・飛騨高山などで、町家を改修した民泊が人気。

② シェアハウス・学生・若年層向け住宅

概 要:1戸建ての空き家を複数人で共同生活できるシェアハウスに再生。

メリット:学生・若手社会人・移住者の受け皿になる、収益性が比較的安定、DIYや住民参加型でコストを抑えられる

事 例:東京・下北沢の「シェアプレイス」などは若者に人気。

③ サテライトオフィス・コワーキングスペース

概 要:テレワーク時代に対応し、空き家を仕事場にコンバージョン。

メリット:地方創生との親和性が高い、都市企業の地方進出支援にも補助金対象になることも多い

事 例:徳島県神山町「神山バレー・サテライトオフィス」→ IT企業が続々進出し、空き家がオフィスに転用。

④ カフェ・ギャラリー・コミュニティスペース

概 要:地域住民が集える場として空き家を活用。

メリット:地域活性・交流の拠点に小規模資本でスタートしやすい。地域おこし協力隊等との連携も可能

事 例:岡山県「西粟倉村」の古民家カフェ「ヨハク舎」

⑤ 子育て・福祉・地域支援施設

概 要:児童クラブ、学童保育、高齢者の集会所など地域福祉の場に転用。

メリット:社会的意義が高く、行政の支援が得やすい地域ニーズとのマッチングが鍵。

事 例:千葉県松戸市「こども食堂」×空き家利活用

⑥ 移住者向け賃貸 or お試し住宅

概 要:移住希望者に向けた短期~中期滞在用の賃貸住宅に。

メリット:地方移住促進と連動でき、空き家バンクとの連携がスムーズ

事 例:長野県・高知県などで「お試し移住住宅」として人気。

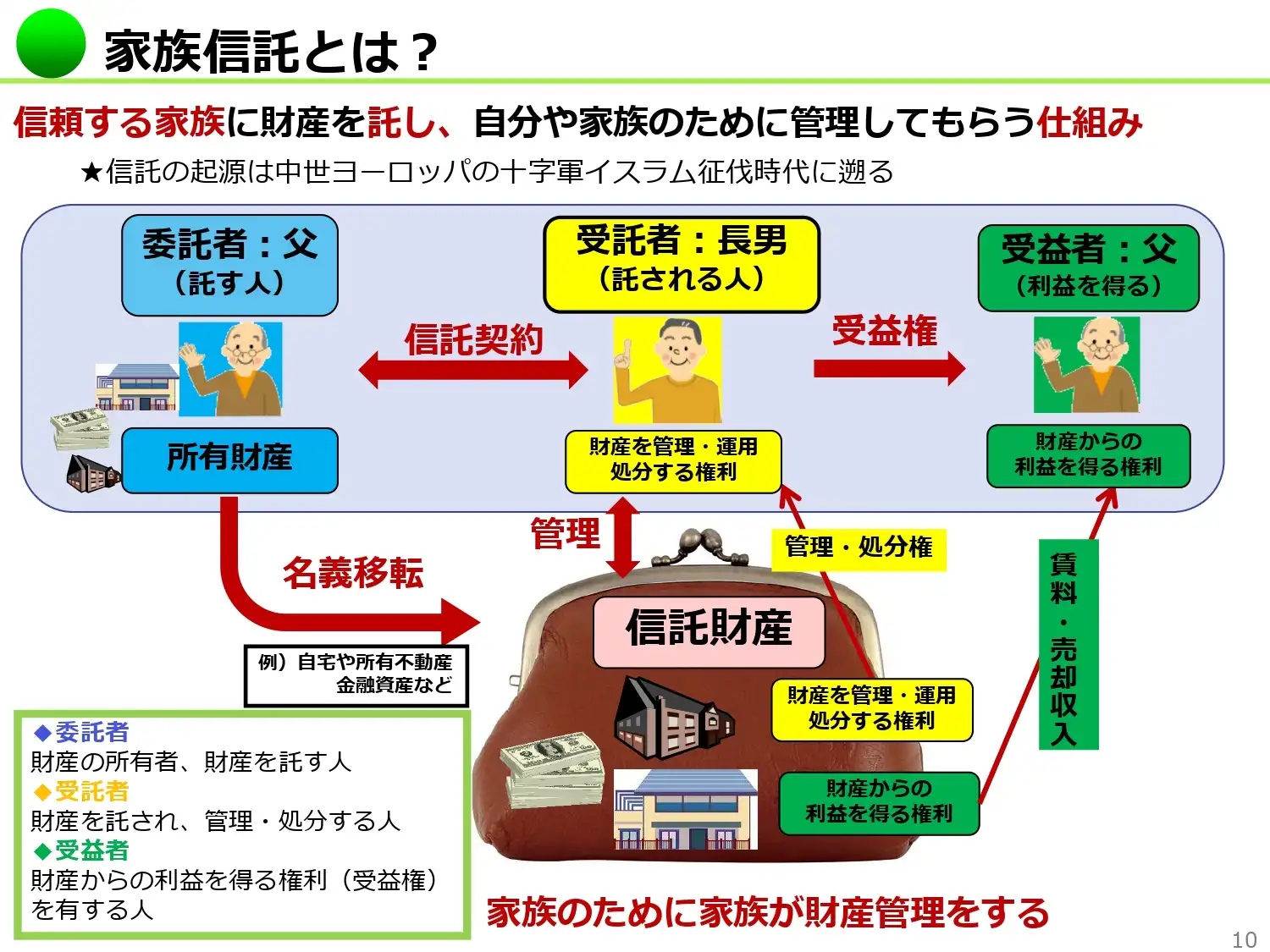

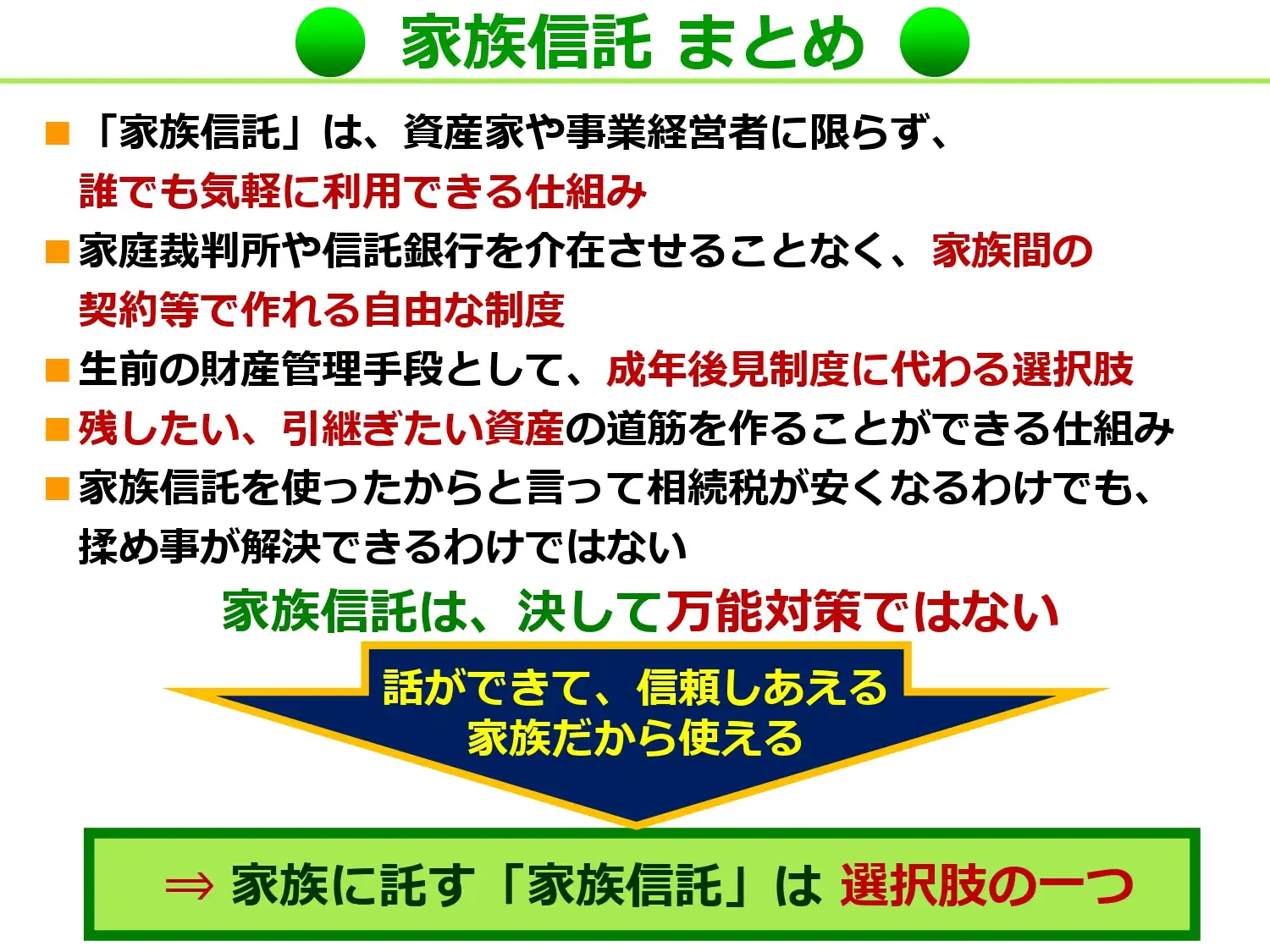

家族信託

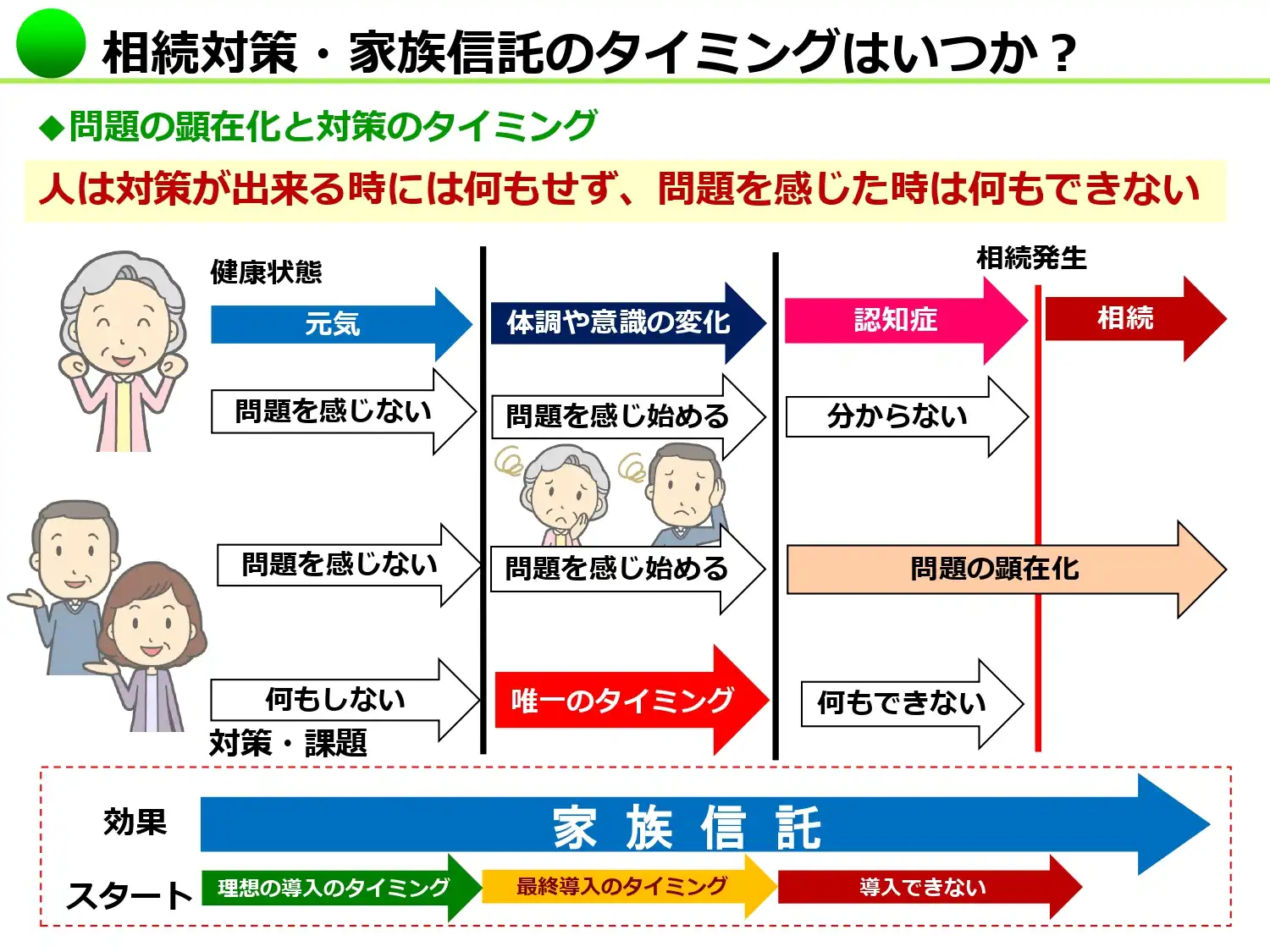

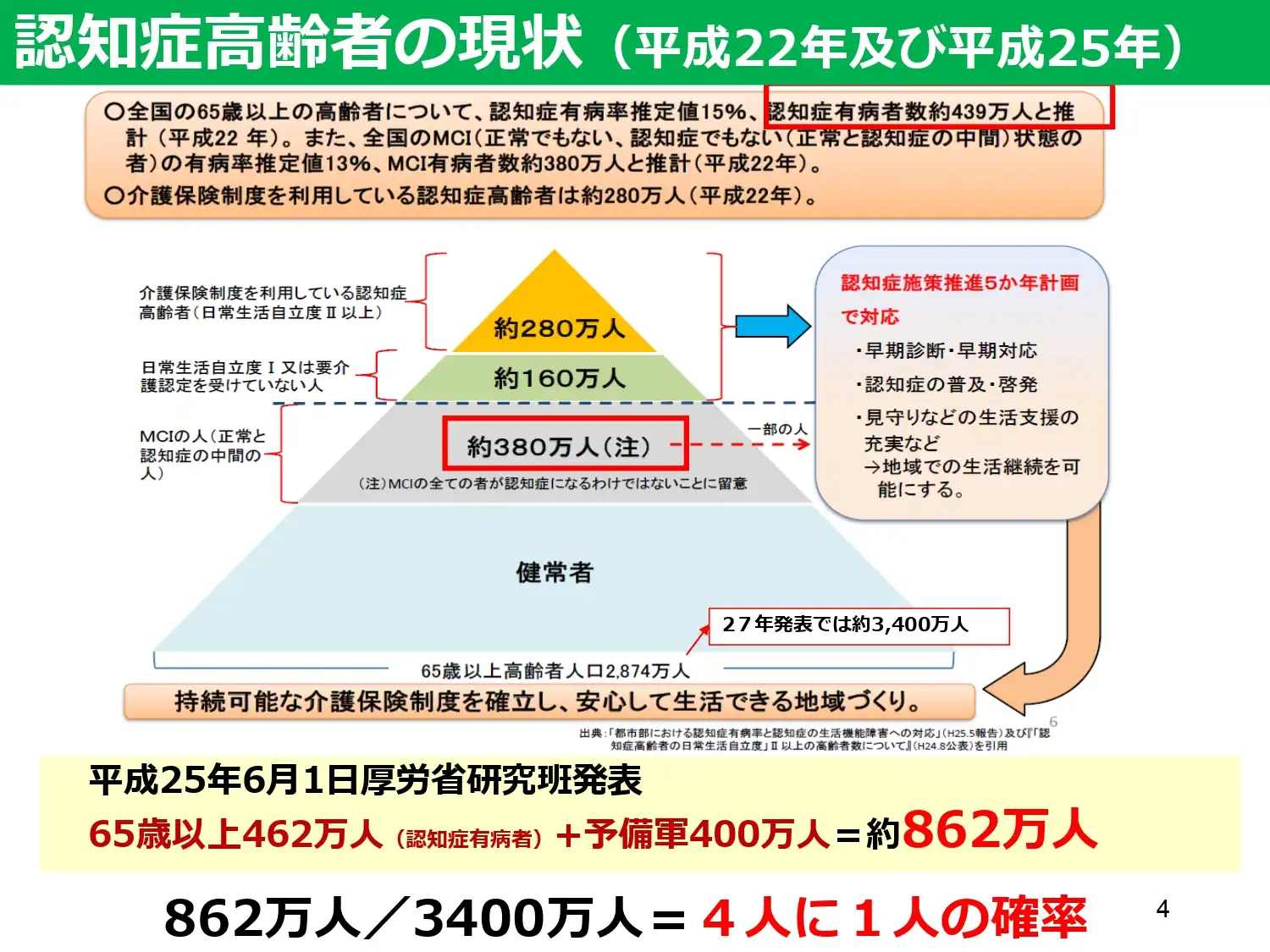

FP不動産建物管理は、"公認不動産コンサルティングマスター 不動産エバリュエーション専門士 相続対策専門士"等を所有する不動産専門家として空き家対策(リノベーション・コンバージョン(用途変更))・相続対策(不動産相続・家族信託)を取扱う家族信託・相続FP・不動産専門室を主宰し、認知症関連や後見人制度を理解し、特に相続対策では「資産関連の把握」「将来の展望の確立」「事前準備の重要性」を説いております。

ただ、この「事前準備の重要性」に関して、一般日常生活においてそこまで想像することは出来ず、暫し事前準備を怠る(orしなくてもいいだろう)ことが見受けがちです。

「ご子息様へ資産継承・事業継承をするにはどうすべきなのか」「空き家対策、空室対策等にどう対処すべきが」等、親御様の自宅や賃貸経営に対して様々な諸問題が混在し、これらの問題に対してどのような解決すればよいか、暫し頭を悩ませます。

FP不動産建物管理では、不動産の諸問題解決には「家族信託・不動産相続・空き家・不動産・不動産管理」分野のノウハウが必要と考えております。

先ずは、ご依頼様の潜在的諸問題を把握する為、ご依頼様の内容をお聞かせください。

そのお聞かせいただいた内容を基に精査させていただき、【資格力(諸問題を解決する土台となる専門知識)・分析力(真の諸問題を探り出し、解決へ導く道筋を組み立てる)・交渉力(諸問題を解決する為に多方面に協力を求め、依頼者の諸問題を解決する)】を活かし、不動産コンサルティング契約を締結し、現地調査、諸問題解決する為のご提案並びに費用のご提示をさせていただきます。

最後に、FP不動産建物管理が主宰する「家族信託・相続FP・不動産専門室」を通じて、少しでも皆様方の次世代継承の意識をお持ちいただければとても嬉しい限りです。

FP不動産建物管理では、空き家・不動産相続、家族信託等のご相談や諸問題解決サポートをする機会が増えて参りました。

各コンサルティング業務は、代表自ら不動産専門家の証公認 不動産コンサルティングマスター 不動産エバリュエーション専門士 相続対策専門士・上級相続診断士・家族信託コーディネータ―を有し、【資格力=思考力=交渉力】のある全国でも稀な"不動産専門家"FP不動産建物管理にお任せ下さい。

遺言と家族信託はどちらが優先するの?

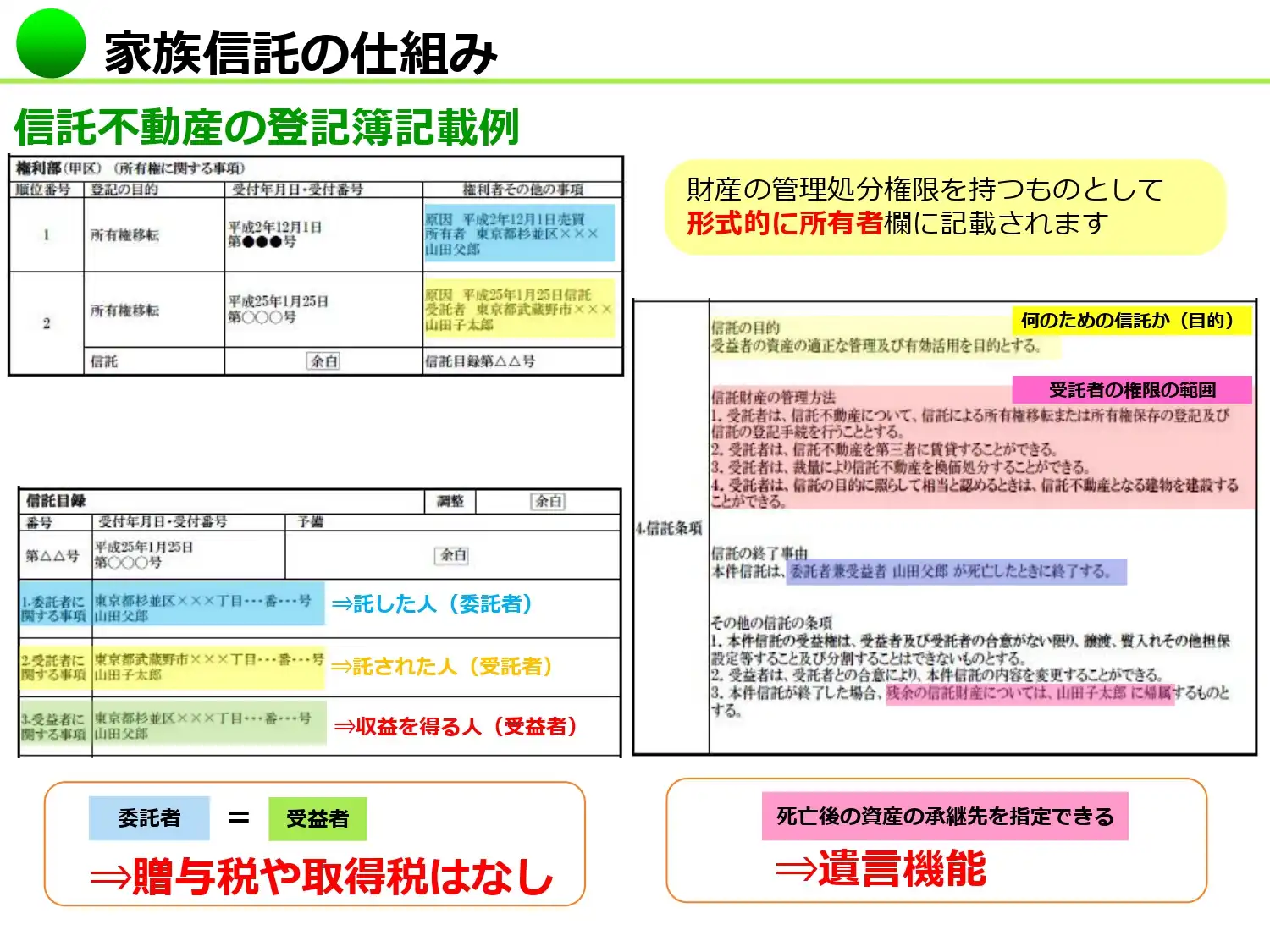

家族信託は遺言制度を担うことができる優れた制度であり、家族信託も遺言制度も、財産承継という意味では同じ趣旨であります。

しかし、生前対策を含めたご家族が実現したい想い、二次相続、三次相続以降の承継先を指定等を実施する際、財産管理・財産活用・財産承継を如何に活用し、そして家族信託は遺言制度のどの制度を利用するか、それとも両方の制度を併用して対応する方がいいのか、家族の皆様で将来の事をよくお話する必要があります。

また、「遺言書を作成したけど、家族信託を是非利用したい。」というお声も聞きます。

その際、家族信託を利用した場合、遺言書の内容はどうなるのか?というお尋ねがありました。

「遺言制度は一般法(民法に基づく)」「家族信託は特別法(信託法に基づく)」により、家族信託は遺言制度に優先する(原則として一般法より特別法を優先)ことから、次の2つのケースを取り上げます。

① 遺言書を作成した後、家族信託契約を締結した場合

遺言書を作成しても、遺言書に抵触する行為をした場合、その抵触した箇所は撤回したものとみなされます。遺言書を作成した後に、家族信託契約を締結した際、遺言書に抵触する箇所は家族信託契約が優先します。

② 家族信託契約を締結した後、遺言書を作成した場合

家族信託によって信託財産に組み入れた財産は、委託者固有の財産から離脱し、信託財産として存在することになります。

よって、家族信託契約を締結した後に、委託者が別途遺言書を作成する場合、信託財産に組み入れた財産は「委託者の財産ではない」為、遺言書に記載はできません(記載したその部分は効力を有しません。)

その結果、家族信託契約が優先します。

相続診断

相続対策

相続対策をするには、「節税対策(相続税の圧縮)」「生前贈与の活用」「遺言書の作成」「家族信託の活用」「不動産の活用(評価減や組換え)」「争族対策(遺産分割の工夫)」の知識が必要と考えます。

①【節税対策】相続税の納税額を抑えるための工夫

〇財産評価の引き下げ・・例:貸家建付地、小規模宅地の特例の活用

〇生前贈与の活用・・暦年贈与(年110万円)、相続時精算課税制度、教育・結婚資金贈与

〇保険の活用・・死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)

②【納税資金対策】相続税が発生する場合、その納税資金を確保する

〇生命保険金の活用(すぐに現金化可能)

〇不動産の売却計画(納税用資産として準備)

〇法人を活用した資金繰り(相続前に法人化)

③【分割対策(争族回避)】家族が揉めないように、分け方を明確にしておく

〇遺言書の作成(公正証書遺言がベスト)

〇家族会議の実施(感情の共有と整理)

〇生命保険金の受取人指定による調整

〇不動産の共有を避ける工夫

④【認知症・生前管理対策】判断能力が失われたときの備え

〇家族信託の活用→ 認知症対策として非常に有効。財産の凍結を防ぐ。

〇任意後見契約(判断能力が低下したときの法的代理人)

〇見守り契約・財産管理委任契約

⑤【不動産の戦略的活用】資産全体のバランスと相続しやすさを考えた不動産活用

〇収益物件への組み換え(キャッシュフローを生む資産に)

〇遊休地の有効活用(定期借地・定期建物賃貸など)

〇不動産管理法人の活用

〇土地の評価引き下げテクニック(貸家建付地など)

⑥【法人・事業承継対策】(事業を行っている方の場合)

〇事業承継計画の策定

〇自社株評価の引き下げ

〇後継者への贈与や譲渡(株式や経営権)

〇事業承継税制の活用

⑦【その他】具体的な事例に即して対策「親が不動産を複数所有しているが現金が少ない」「相続人同士の関係が良くない」「将来の認知症が不安」等

〇相続人の状況確認(疎遠・行方不明などの対処)

〇二次相続の対策(配偶者が亡くなった後の相続も見据える)

〇相続後の資産管理体制の構築

(参考例)特に多くの方が悩む不動産が多い家庭の相続対策として「不動産を中心とした相続対策」

・・家族構成: 父(80歳)、母(78歳)、長男(50歳)、長女(48歳)

・・相続人:長男・長女の2人(配偶者は相続放棄想定)

・・財産構成:自宅(土地・建物):時価6,000万円、賃貸アパート:時価8,000万円(評価額5,000万円)、預貯金:1,500万円

☆ 問題点

〇不動産が大半を占め、現金が少ない

〇自宅を誰が引き継ぐかで揉める可能性

〇将来、父または母が認知症になると財産が動かせないリスク

☆対策プランとしては、下記をお勧めします。

①【家族信託の活用】

父が元気なうちに、自宅・アパートを長男を受託者として家族信託契約

→ 認知症対策&財産凍結を防ぎ、 維持管理や建替えもスムーズにできる

②【遺言書の作成】

自宅は長女が住みたい希望がある場合、

→ 公正証書遺言で「自宅を長女に相続、アパートを長男へ」など分け方を明記して、 不公平感が出ないよう、保険金や生前贈与で調整

③【生命保険で納税&調整資金を準備】

父を被保険者とし、相続人2人を受取人に設定(500万円×2人=1,000万円まで非課税)

保険金で相続税納税資金や、代償分割(現金で調整)にも活用するとよいです。

④【生前贈与の活用】

預金の一部を毎年110万円ずつ非課税贈与、教育資金一括贈与(お孫さんがいれば)なども検討

⑤【小規模宅地等の特例を見込む】

自宅:配偶者 or 同居の子が相続すれば、土地評価額80%減

アパート:賃貸事業継続を前提に、評価額50%減

⑥【不動産法人化は慎重に】

現在は親名義のアパートでありますが、将来「法人化」も視野にするとよいと思います。

ただし、移転コスト(譲渡税・登録免許税・不動産取得税など)が高いため、慎重に検討

そして、「不動産が中心で現金が少ないけど、揉めずに引き継ぎたい」「節税もしたい」「認知症対策も考えたい」なら、下記のご提案は如何でしょうか。

自 宅・・(相続人)長女 (評価額)4,000万円 (備考)小規模宅地特例で減額可能

アパート・・(相続人)長男 (評価額)5,000万円 (備考)貸家建付地評価で減額済

預 貯 金・・(相続人)長男・長女 (評価額)1,500万円 (備考)均等分割または保険で調整

生命保険・・(相続人)長女 (評価額)500万円 (備考)代償分割調整用

生命保険・・(相続人)長男 (評価額)500万円 (備考)納税資金用

次に「公正証書遺言」の文例をご説明させていただきます。

例として、「長男と長女が相続人」「自宅は長女に」「収益アパートは長男に相続させたい」「預金と生命保険で不公平を調整したい」として不動産の帰属を明確にしつつ、現金や保険金でバランスを調整し、これを「公証役場」で公正証書にすれば、安全性は確保できます。

☆公正証書遺言 文例

遺言書、私は、以下のとおり遺言する。

第1条 ・・私の所有する以下の不動産を、長女 ○○(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。

□所在:東京都◯◯区◯丁目◯番 、地目:宅地 、地積:100.00㎡ 、建物:木造2階建、床面積120.00㎡

第2条 ・・私の所有する以下の不動産を、長男 ○○(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。

□所在:東京都△△区△丁目△番 、地目:宅地(賃貸アパート)、地積:200.00㎡

第3条・・私の預貯金のうち、○○銀行××支店 普通預金口座の残高全額を、長女に相続させる。 同じく□□銀行の普通預金口座は、長男に相続させる。

第4条 ・・私が契約している死亡保険(契約番号:ABC123)の保険金受取人を長女とし、金500万円を受け取らせるものとする。

第5条 ・・本遺言の遺言執行者として、長男 ○○を指定する。

令和◯年◯月◯日 東京都◯◯区 遺言者 中田 太郎(実印) 証人:伊藤 花子(住所・職業) 証人:鈴木 次郎(住所・職業)

次に、家族信託契約書の例をご紹介します。

「自宅だけ信託したい」?、「賃貸アパートも含めて信託する」?、「委託者は父、受託者は長男、受益者は父」?の対応はどうすればいいでしょうか。

この場合、遺言とセットで活用されることが多く、特に「認知症対策」「不動産の管理・承継の円滑化」に強力な効果を発揮します。

ケース前提として、「委託者(財産の所有者):父(田中 太郎)、受託者(財産を管理する人):長男(田中 二郎)、受益者(利益を受ける人):父(本人のまま)信託財産:自宅と収益アパート、目的:父の判断力が衰えても、家族が不動産を維持・活用できるようにする」とさせていただきます。

「家族信託契約書(参考)」(公証人立会いの下で公正証書としての契約書を作成いたします。尚、下記案文はあくまで参考です。通常は第1条~第20条程ございます。)

委託者 山田 太郎(以下「甲」という)と、受託者 山田 一郎(以下「乙」という)は、以下のとおり信託契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(信託の目的)・・甲の所有する財産の管理・運用・処分を円滑に行うことにより、甲の生活の安定と資産の承継を目的とする。

第2条(信託財産)・・本契約において信託の対象とする財産は以下の通りとする。

□東京都〇〇区〇丁目〇番:宅地及び建物(自宅)、□ 東京都△△区△丁目△番:宅地及び建物(賃貸アパート)

第3条(信託の開始及び期間)・・本契約は契約締結日から効力を生じ、甲が死亡した日まで継続する。

第4条(受益者)・・本信託の受益者は甲とする。

第5条(信託財産の管理等)・・乙は、信託財産を適切に管理し、必要に応じて賃貸、修繕、売却等を行うことができる。

第6条(信託終了後の財産の帰属)・・信託が終了した場合、信託財産は以下のとおり帰属するものとする。

□自宅:長女 田中 花子 □ 賃貸アパート:長男 田中 二郎

第7条(その他)・・乙は、信託財産に関し、第三者に対して委託者に代わって法的行為を行うことができる。

令和◯年◯月◯日

委託者:田中 太郎(署名・実印) 受託者:田中 次郎(署名・実印)

ポイント解説(項目、意図、メリット)

〇自宅、アパートを信託・・認知症でも処分、建替えが可能になる

〇父が受益者のまま・・実質的な利益は引き続き父が受け取る

〇帰属先を明示・・信託終了後にスムーズに相続させる道筋

〇遺言との使い分け・・生前:信託 死後:遺言、がベストな役割分担

(参考)相続・信託対策スケジュール・・時期、実施内容、補足・目的

〇今すぐ~3ヶ月以内 財産の棚卸し(不動産・預金・保険など)、家族構成・意向の確認(特に自宅の承継希望)、認知症リスクの有無を検討

→ 相続対策の土台づくり、 財産目録と関係図を作成する

〇3〜6ヶ月以内 家族信託契約の設計・締結、生命保険の見直し・加入、遺言書の原案作成・公証役場予約

→ 不動産の凍結リスクに備え、 公正証書遺言で法的安定性を確保

〇6〜12ヶ月以内 贈与の計画開始(110万円ずつなど)、不動産の評価減対策(活用・賃貸化等)

→ 相続税評価を下げ、納税対策にも有効

〇1年後以降〜 信託運用の継続、毎年の贈与・保険見直し、必要に応じて信託契約や遺言の見直し

→ 法改正や家族状況に応じて柔軟に対応

実際の進め方(実務イメージ)

家族信託は 「家族信託専門士 or 行政書士+司法書士+ 税理士 チームで設計」

公正証書遺言は「公証役場で作成(証人2名)」

保険・贈与の設計「FPや保険担当者と連携」

登記・名義変更「信託契約に応じて司法書士が実施」

不動産全般は、「公認不動産コンサルティングマスター(不動産エバリュエーション専門士 相続対策専門士)に依頼」

実際の対策カテゴリ、実施内容、効果を下記に説明します。

〇認知症、管理・・家族信託が良く、財産凍結を防ぎ、長男が管理できます。

〇節税・・評価減(アパート・小規模宅地)、贈与、保険等で相続税を圧縮が可能です。

〇分割対策・・公正証書遺言、保険金、代償分割で争族を防ぐ

〇納税資金・・保険・預金の確保で自宅売却せずに納税可能

〇長期対策・・年次見直し、法人化検討し状況に応じて柔軟に対応

参考・・・信託・遺言・保険・贈与の連動イメージ【委託者・被相続人:父(田中 太郎)】

家族信託契約(生前発効)

▶ 信託財産:自宅、賃貸アパート

▶ 管理者:長男(次郎)

▶ 受益者:父(本人)

▶ 効力:認知症になっても管理・運用OK

▶ 終了:父の死亡で信託終了

↓

遺言(公正証書)

▶ 遺言執行者:長男

▶ 自宅 → 長女

▶ アパート → 長男

▶ 預金 → 分配 or 調整

↓

生命保険(非課税枠活用)

▶ 受取人:長男・長女(各500万円)

▶ 用途:納税・代償分割・公平調整

↓

生前贈与(毎年実行)

▶ 預金から長男・長女に110万円ずつ

▶ 評価減と税負担の平準化

流れのまとめ

[今] 家族信託締結 + 遺言作成+ 保険契約見直し

[認知症になっても] → 長男が信託財産を管理・活用

[父の死後] → 信託終了 → 財産がそれぞれに帰属

[遺言執行・保険金受取・納税][円満な相続完了]

全体像の役割イメージ

〇家族信託・・生前〜死後直前までの「管理・凍結防止」

〇遺言・・死後の財産分配の指示

〇保険・・死後の即時現金確保(納税・公平対策)

〇贈与・・長期的な評価減・資産移転の平準化

相続税 簡易シミュレーション・・被相続人:田中 太郎、家族構成:配偶者なし/子供2人(長男・長女)

〇財産項目&金額(概算)合計1億7,500万円

財産内訳(例):自宅(土地+建物)6,000万円、賃貸アパート8,000万円、預金2,000万円、株式等500万円、生命保険(死亡時)1,000万円

〇基礎控除の計算→3,000万円 + 600万円 × 法定相続人2人 = 4,200万円

〇課税対象財産(目安)1億7,500万円 − 4,200万円 =1億3,300万円

〇相続税額(概算)※法定相続人2人で均等相続と仮定

法定相続分:6,650万円 × 2人、税率:30%(超6,000万円〜)・・控除額:700万円→ 各人の相続税:約 1,295万円 × 2人 = 約2,590万円

節税ポイント(対策と効果)

〇小規模宅地特例・・自宅土地の評価を80%減(例:6,000万 → 1,200万)

〇家族信託・・活用しつつ凍結リスク回避

〇生前贈与、養子縁組・・基礎控除UP・資産圧縮

〇法人化・・アパートなどの収益を法人管理にする

〇生命保険の非課税枠・・500万円 × 相続人 = 1,000万円免除可能

対策前後の相続税比較(概算)

〇対策なし・・相続税額は約2,590万円

〇対策あり(特例・保険・贈与)・・相続税額は約1,000万〜1,500万円まで圧縮可能

最終纏めとして、「家族信託は凍結防止」「遺言は分割トラブル防止」「保険は納税資金・公平性の確保」「贈与・特例は税額の圧縮」と考えるとよいです。

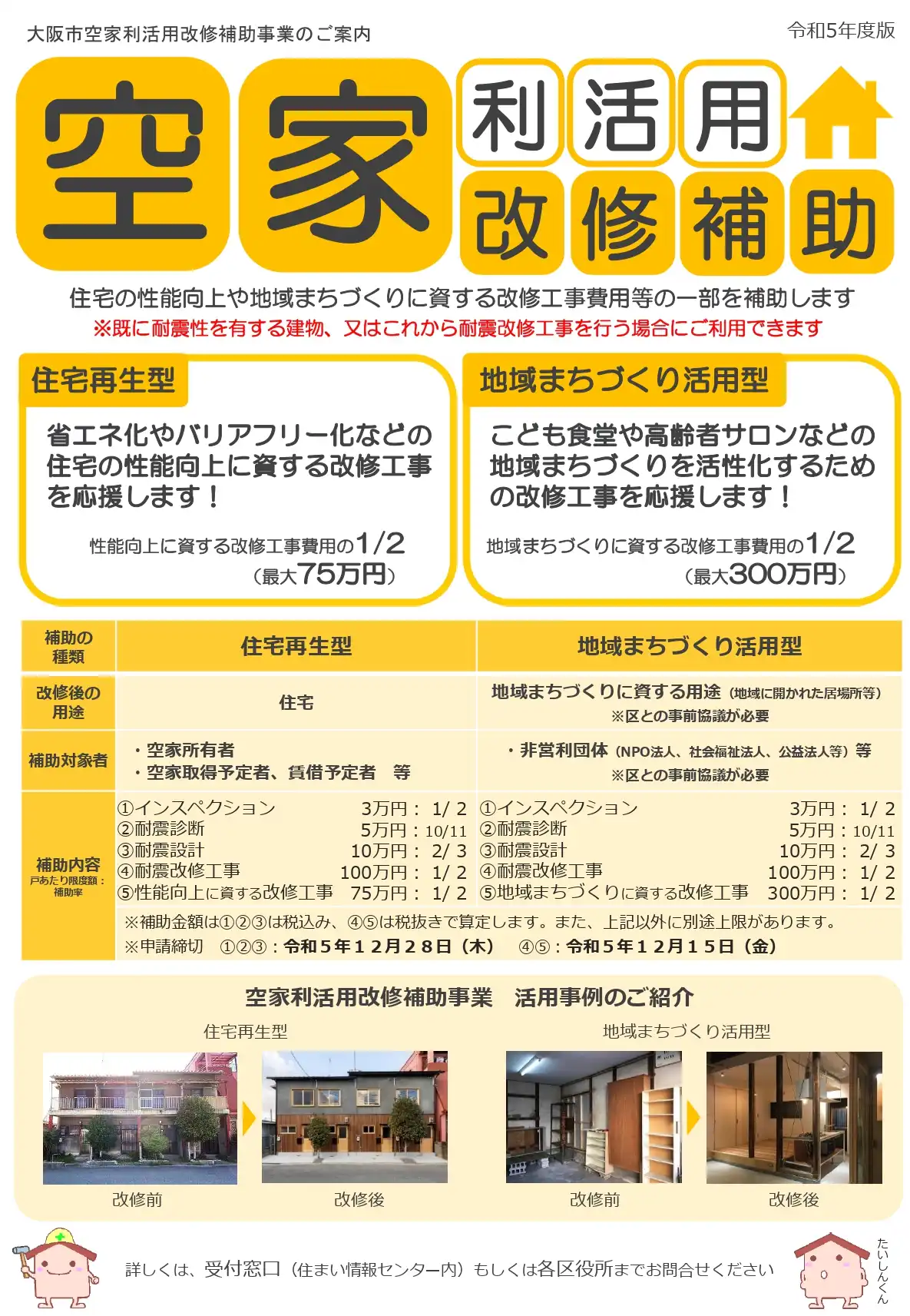

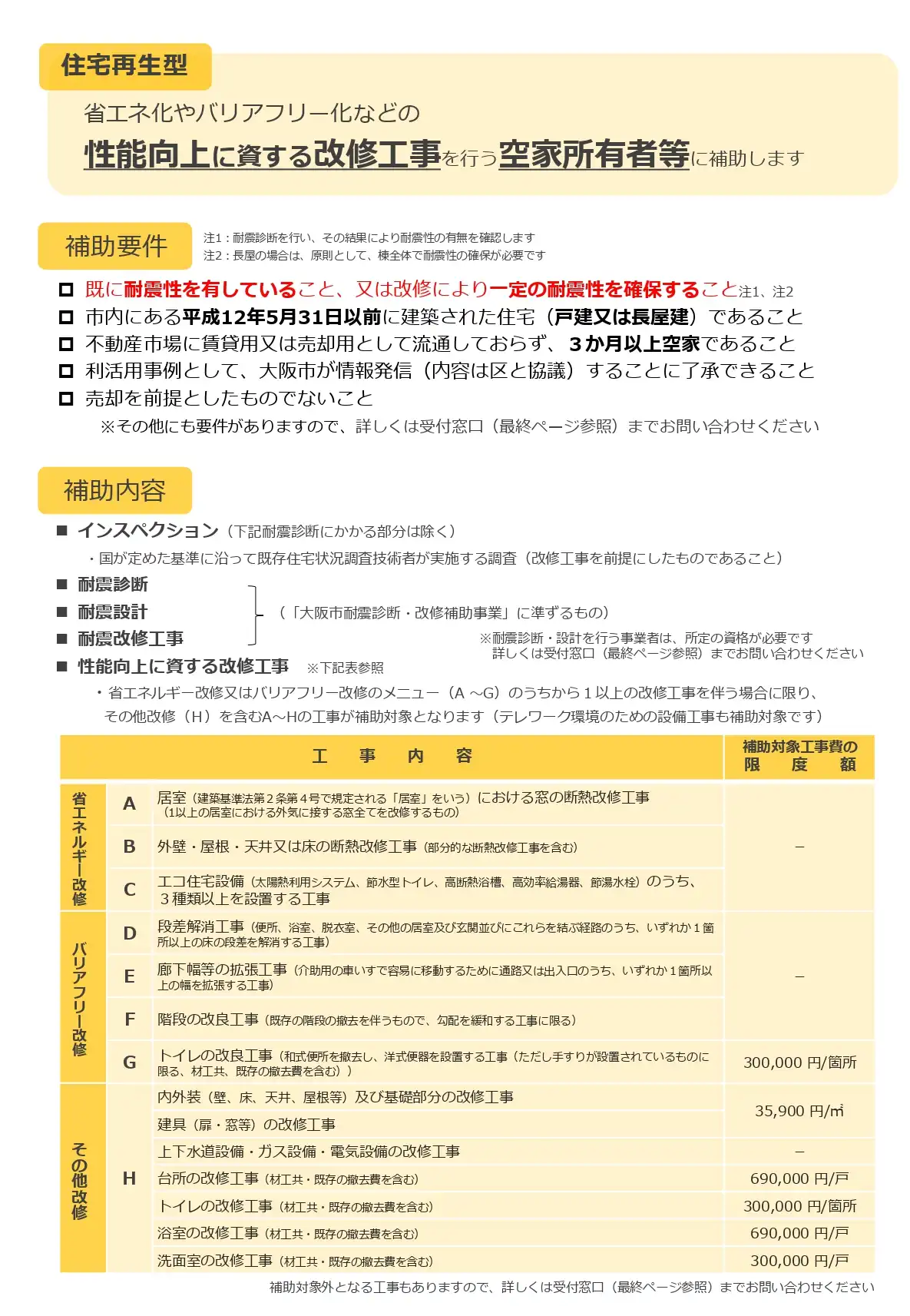

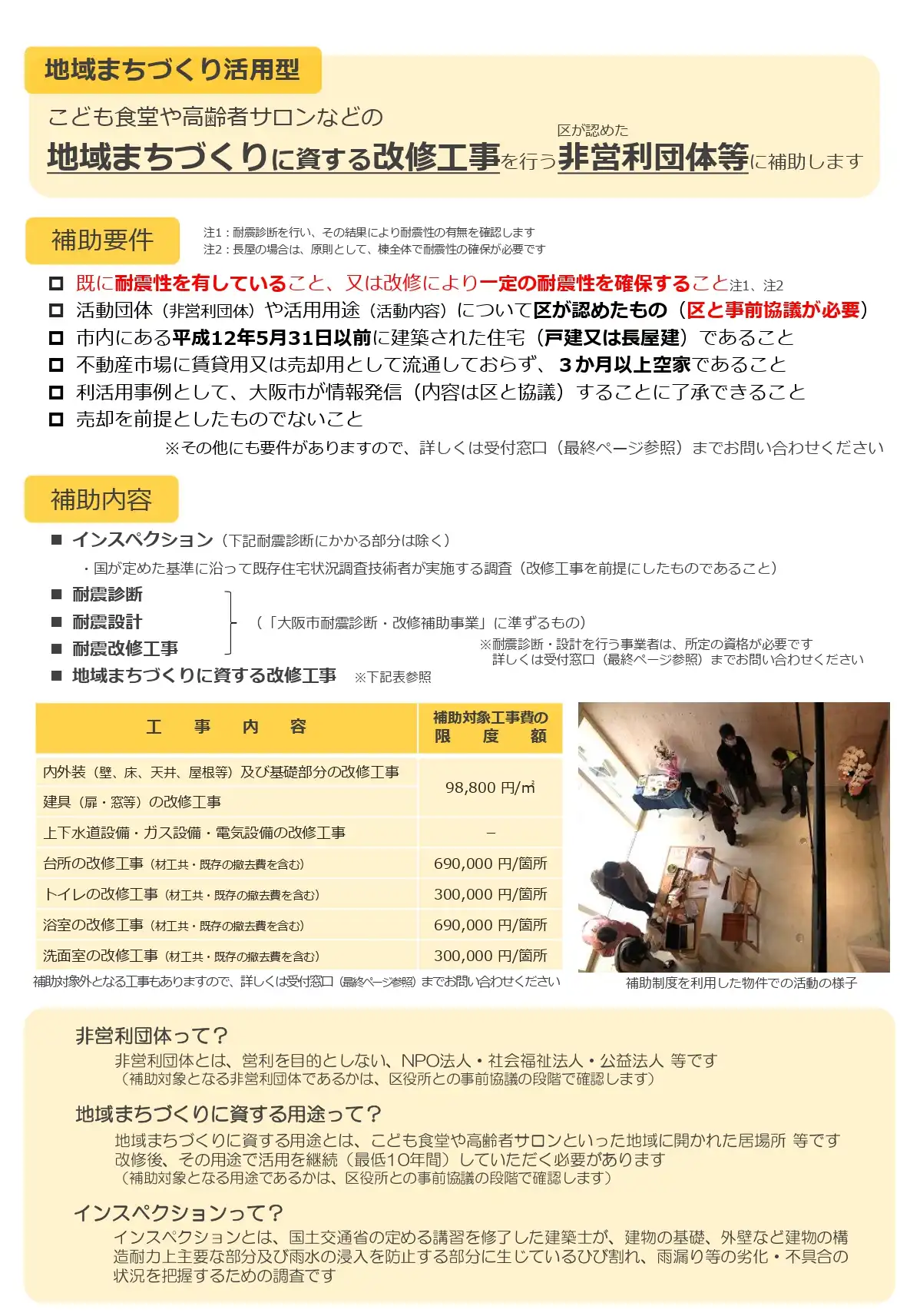

大阪市空家利活用改修補助の説明です。

FP不動産建物管理は社会的責任において大阪市で実施しております「空家利活用改修補助事業」を活用して魅力ある街並み再生に取り組む次第でございます。

是非一度、公認 不動産業務にコンサルティングマスター登録済みのFP不動産建物管理へご相談の程お願い申し上げます。

相続土地国庫帰属制度

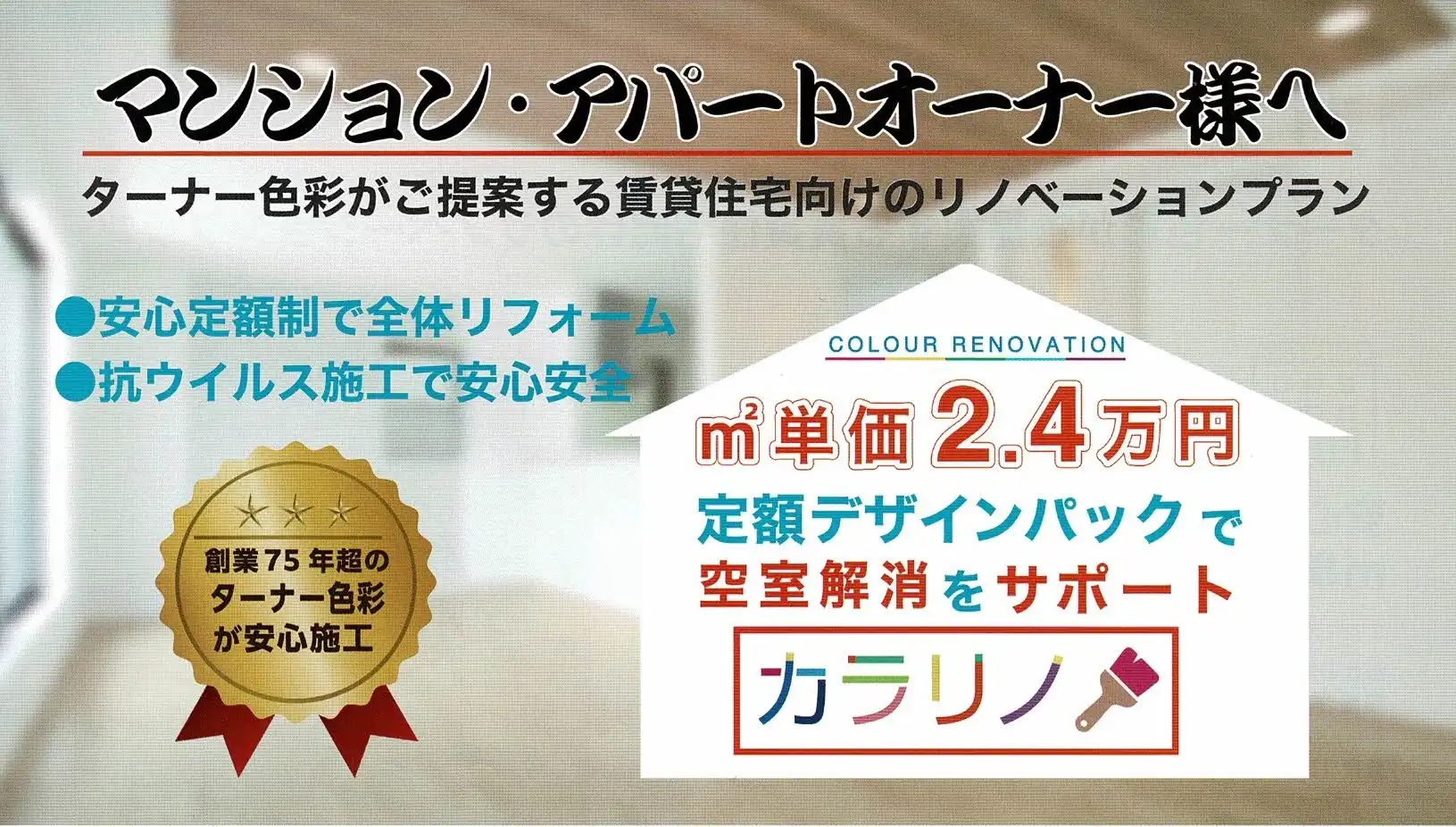

空室対策(㈱Wiz提携)

【空室対策(㈱Wiz提携)】としてFP不動産建物管理の提携先(㈱Wiz)する「マンションDXで空室対策ができるくん」の導入を始めとする共用部設備(インターネット整備、防犯カメラ、宅配ボックス設置)の充実化を図り入居率90%以上を目指して参ります。

特に「全戸一括無料インターネット(入居者様 使用料無料)」はご入居様の経費負担の節減そして周辺差別化が図れ、所有資産物件が人気物件となるきっかけづくりとして最適となります。

FP不動産建物管理では各オーナー様へ是非「マンションDXで空室対策ができるくん」をお勧め致します。

(㈱Wizの空室対策コンシェルジュにおいても【空室対策(㈱Wiz提携)】のご説明させていただいております。)

"供給過多な賃貸市場に、差別化が図れる賃貸経営をご提案"

近年の物価高経費圧迫を打破する為、入居率UP並び賃料UP、

経費down商品をご提案をさせていただきます。

賃貸マンション並びアパートを所有するオーナー様にとって"資産物件の空室が増加しない為にはどうすればいいのか"と迷宮に迷い込だ状況に直面した経験をお持ちだと思われます。

何故なら、現状「少子高齢化」「若年層の人口減」による「貸室需要減・供給過多」に直面しているからでございます。

FP不動産建物管理では、「不動産相続と不動産管理を活かして、オーナー様の賃貸経営を末永くサポート」することをモットーとしております。

先ず各オーナー様へ、今一度築年数10~30年超の収益物件に対して下記項目の確認をお願いします。

〇賃貸管理費用が高騰ではないか。(中堅~大手管理会社は必然的に会社経費が嵩みます。)

〇共用部設備が競合築浅物件と比較して、旧式共用設備を使用し、魅力のある共用施設を設置していないのではないか。

〇建物外観や室内設備の劣化損傷が激しくなり、見た目で築浅物件に対抗できていないのではないか。

不動産管理業務では賃貸管理業務費の見直しを図ることからスタートします。

FP不動産建物管理は不動産管理において、賃貸管理業務(1室/月額家賃の5%(不動産管理コンサルティング業務は別途月額5000円(税別)~))でご提供させていただきます。

入居斡旋業務

FP不動産建物管理では入居促進として下記商品をご案内させていただきます。

不動産業務

FP不動産建物管理では、大阪市東住吉区・阿倍野区・平野区を中心に、不動産業務を実施しております。

不動産業務は“総合力"(「法務」「税務」「建築」「金融」「契約」「人間関係」「地域情報」等)が必要であり、非常に幅広い知識とスキルの融合でございます。

ここでは、不動産業務をひと通りお伝えさせていただきます。

【不動産業務 全体マップ】

1. 売買仲介業務

内容:不動産の売主と買主の間を取り持ち、契約から引渡しまでを支援します。

主な業務内容は下記の通りです。

〇媒介契約の締結(一般・専任・専属専任)

〇不動産調査(法規制、権利関係、登記、インフラ等)

〇価格査定(簡易査定・訪問査定)

〇販売活動(ネット掲載、現地案内、広告)

〇購入希望者との交渉

〇重要事項説明(35条書面)

〇売買契約書の作成・締結(37条書面)

〇住宅ローン取組対応

〇決済・引渡し(所有権移転、残代金授受)

主な関係法令:宅地建物取引業法、民法、不動産登記法、建築基準法、都市計画法、税法(譲渡所得税など)

2. 賃貸仲介業務

内容:賃貸物件の貸主と借主の間を取り持ちます。

主な業務内容は下記の通りです。

〇物件情報の収集・管理

〇入居希望者とのマッチング

〇現地案内・入居条件の説明

〇賃貸借契約書の作成と重要事項説明

〇契約締結、保証会社対応、初期費用の授受

主な関係法令:借地借家法、民法、宅建業法、消費者契約法、建築関連法規

3. 管理業務(賃貸管理・建物管理)

内容:不動産オーナーの代わりに物件の管理・運営を行います。

賃貸管理業務は下記の通りです。

〇家賃回収・滞納者対応

〇原状回復精算、修繕手配

〇クレーム対応(騒音・水漏れなど)

〇更新契約、契約解除手続き

建物管理業務は下記の通りです。

〇共用部清掃、設備点検

〇法定点検(消防・エレベーターなど)

〇修繕積立金・管理費の収支管理(分譲マンション)

主な関係法令:借地借家法、マンション管理適正化法、消防法、建築基準法

4. 開発・分譲業務

内容:土地を造成し、住宅や建物を建てて販売する事業

主な業務内容は下記の通りです。

〇土地仕入れ(農地・山林含む)

〇開発許可申請、造成工事

〇建築設計・建築確認申請

〇区画分譲・戸建住宅販売

〇施主・ゼネコン・行政との調整

主な関係法令:都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、農地法、環境基本法

5. 不動産投資・運用業務

内容:資産としての不動産を取得・運用・売却して収益を上げる

主な業務内容は下記の通りです。

〇物件の投資分析(利回り、キャッシュフロー)

〇借入調達(融資付け)

〇PM(プロパティマネジメント)・AM(アセットマネジメント)

〇売却タイミング・税制コントロール

主な形態:個人投資、法人保有、REIT、不動産小口化商品

主な関係法令:金融商品取引法、不動産特定共同事業法、法人税法、消費税法

6. 相続・承継支援業務

内容:相続発生前後の不動産に関するコンサルティング

主な業務内容は下記の通りです。

〇不動産の相続税評価・試算

〇遺産分割協議支援

〇生前贈与・家族信託スキーム提案

〇相続税対策(収益化・換金化)

〇遺言作成支援(士業連携)

主な関係法令:民法、相続税法、信託法、登記法、不動産鑑定評価基準

7. 不動産コンサルティング業務

内容:顧客の課題解決のために多面的に提案を行うアドバイザリー業務

主なテーマは下記の通りです。

〇空き家・遊休地の活用

〇借地・底地の権利調整

〇法人向けCRE戦略(本社移転・遊休不動産活用)

〇マンション建替支援、等価交換提案

〇不動産M&A、企業再生における不動産処理

資格活用:公認 不動産コンサルティングマスター 不動産エバリュエーション専門士 、(上級)相続診断士、家族信託専門士 など

8. 不動産調査・評価業務

内容:不動産の権利、法規制、物理的条件、市場動向等を調査し、価値を査定する

主な業務内容は下記の通りです。

〇役所調査(建築、都市計画、法令)

〇登記簿・図面調査(地目・権利関係)

〇境界確認・測量

〇価格査定(取引事例比較法、収益還元法)

主な関係法令・基準:地価公示法、宅建業法、不動産鑑定評価基準、民法、登記法

FP不動産建物管理は、"不動産専門家"として空き家対策(リノベーション・コンバージョン(用途変更))・不動産相続・家族信託を専門に取扱い、「家族信託・相続FP・不動産専門室」を主宰。 代表自ら数多く不動産系資格を取得(公認 不動産コンサルティングマスター 不動産エバリュエーション専門士 相続対策専門士・上級相続診断士・家族信託専門士・家族信託コーディネーター等)した"全国でも稀な不動産業者として、今注目されています。 代表自らその"資格取得数"を活かした"広角的思考で適格な"問題解決策をご依頼者様へ提案させていただきます。 他社では解決出来ずトラブルになった案件を、FP不動産建物管理では数多く解決に導き、実績を上げてご依頼者様から大変喜ばれております。 FP不動産建物管理では、不動産コンサルティング業務(家族信託・不動産相続・空き家・不動産)において、地盤・擁壁・構造体・越境・共有・相続等と用途変更に必要な消防法を駆使し、各士業様と連携を図り、「資産管理契約・顧問契約・コンサルティング契約・業務提携」を通じて、地域の不動産事業に貢献する大阪府宅地建物取引業協会なにわ阪南支部(東住吉区・阿倍野区・平野区)会員として、地域から全国の依頼者様の希望を叶えるようにさせていただきます。